一、70万大军背后的长期战略

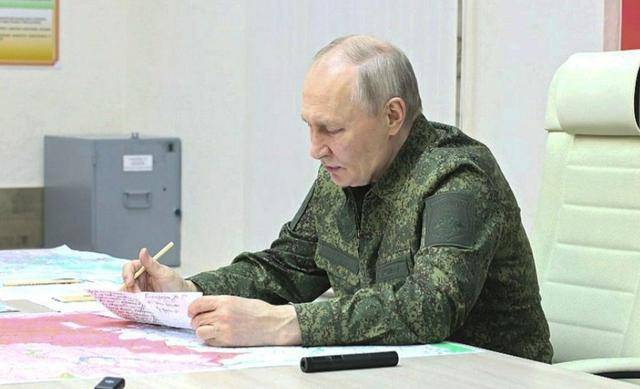

普京最近在新奥加廖沃官邸的一场会议上透露,俄军在乌克兰前线的总兵力已超过70万。这个数字不仅意味着俄乌冲突已成为二战以来欧洲最大规模的地面军事行动,更透露出莫斯科的长期战略意图。

与此同时,普京下令推出了一系列军人安置方案:军属可免费获得远东地区的土地,牺牲士兵家属能获得500万卢布抚恤金,每月还有不低于当地平均工资的补助,医疗教育一律优先。

这些政策看似是福利,实则是普京的深谋远虑——让前线士兵无后顾之忧,也让国内民众支持率攀升8个百分点。

俄军总参谋长格拉西莫夫的任期被延长,更印证了克里姆林宫的打算:这场战争,可能还要按年来计算。

二、特朗普为何突然急了?

就在普京宣布增兵后,特朗普的反应出乎意料地激烈。他公开表示“普京让我失望”,并勒令欧洲盟友立即停止购买俄罗斯石油,否则美国将减少对乌克兰的支持。

这种急转弯的态度背后,藏着特朗普的国内困境。中期选举在即,反对党不断质疑:为何美国对乌援助花了上千亿美元,却看不到明显效果?如今俄罗斯不仅没被拖垮,反而摆出长期作战姿态,这让美国的“以乌制俄”战略面临破产。

更现实的是,普京的70万大军正在战场上取得进展。根据俄罗斯国防部最新战报,俄军已在哈尔科夫、顿涅茨克等关键区域稳住阵线,甚至开始切断乌军的补给通道。乌军最擅长的局部反攻战术,在俄军密集部署下逐渐失效。

三、美国的“战争生意经”,特朗普承认美国赢麻了!

特朗普最近说漏嘴的一番话,道破了天机:“美国正从俄乌冲突中赚钱”。他得意地解释,乌克兰购买武器的资金来自北约成员国,美国政府没花一分钱,却通过武器销售赚得盆满钵满。

这番话揭露了一个残酷现实:俄乌冲突对美国而言,是一门生意。

据斯德哥尔摩国际和平研究所数据,美国军工企业出口额增长40%,其中对欧洲的武器销售占比超过60%。雷神、洛克希德·马丁等军火巨头的股价在冲突期间上涨超过一倍。

美国通过北约的“乌克兰优先需求清单”,让欧洲出钱、美国出武器。既避免了直接财政支出,又养活了本国军工复合体。这种操作模式,让俄乌和谈变得愈发艰难——停火意味着断财路。

四、欧洲陷入了两难困境

特朗普要求欧洲停止购买俄罗斯石油的表态,让欧洲盟友陷入两难。国际能源署最新报告显示,如果立即停止进口俄油,欧洲通胀率将再涨2-3个百分点,制造业将遭受重创,部分国家可能面临能源危机。

欧洲内部分歧明显:英国紧跟美国步伐,已承诺追加20亿美元援乌;法国主张“分阶段减少进口”,希望保持与俄对话窗口;匈牙利等东欧国家则明确反对,称此举将导致本国经济崩溃。

更深远的影响是,欧洲发现自己既要在能源上依赖俄罗斯,又要在安全上依赖美国,这种分裂立场让欧盟的战略自主性受到严重质疑。

五、中国因素与未来走向

在这场地缘博弈中,中国的立场备受关注。虽然中国没有直接介入冲突,但通过维持与俄罗斯的正常贸易关系,为莫斯科提供了一定的经济缓冲空间。据海关总署数据,中俄贸易额增长40%,其中能源进口占比显著提升。

美国正试图向中国施压,要求减少对俄支持。但中国坚持平衡立场:既不支持军事行动,也反对单边制裁。这种立场背后,是中国对国际秩序多极化的期待,以及对美国长期遏制战略的警惕。

未来局势可能向三个方向发展:

一是冲突长期化,俄乌陷入消耗战;二是双方在冬季前达成临时停火协议;三是冲突意外升级,波及周边国家。目前看,第一种可能性最大。

俄乌冲突已演变为一场多方参与的复杂博弈:俄罗斯赌上国运,美国赚取军火利润,欧洲被迫买单,乌克兰付出沉重代价。

普京的70万大军和国内维稳措施,表明俄罗斯已做好长期准备;特朗普的急躁反应,暴露了美国战略的局限性;欧洲的困境,则揭示出盟友体系中的不平等本质。

在这场博弈中,没有真正的赢家。唯一确定的是,冲突每延长一天,和平的代价就增加一分。而当硝烟散去时,世界格局或许已发生不可逆转的改变。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏